- 大垣女子短期大学

- 主な合格実績です。

- 横浜市医師会聖灯看護専門学校 聖バルナバ助産師学院 東京都立看護専門学校 武生看護専門学校 藤沢看護専門学校

- 神戸市医師会看護学校 上板橋看護専門学校 鹿児島医療福祉専門学校 イムス横浜国際看護学校 たまプラーザ看護学校

- 東京都立北多摩看護専門学校 八戸看護学校 王子市立看護専門学校 大阪府病院協会看護専門学校 浦和学院専門学校

- 大阪医療センター附属看護学校 神戸市医師会看護専門学校 尾道市医師会看護専門学校 熊本駅前リハビリテーション学院 共立女子大学看護学部

- 東京都立南多摩看護専門学校 横浜中央病院附属看護学校 鴻巣准看護学校 東部看護専門学校 帝京科学大学 八戸看護専門学校

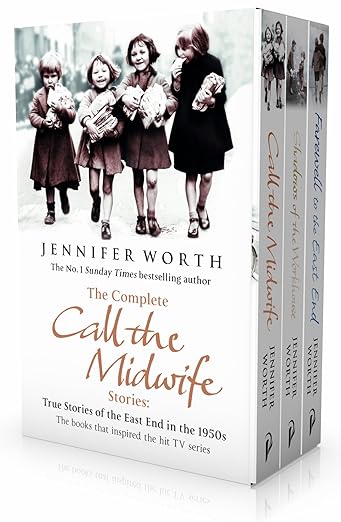

コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語(BBC)原作・キャスト・助産師の地域的・倫理的課題

助産師や看護師、「ケアとは何か?」について考えたいときに、そっと背中を押してくれる作品があります。

それが、イギリスBBC制作の長寿ドラマ『Call the Midwife(コール・ザ・ミッドワイフ)』です。 邦題は『コール・ザ・ミッドワイフ ~ロンドン助産婦物語~』です。U-NEXTやAmazon Prime Videoなどで配信中(※2025年11月現在)。

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』は、1950年代〜60年代のロンドン東部を舞台に、若き助産師たちが地域に寄り添いながら生命の誕生を支える姿を描いたヒューマンドラマです。 イギリスでは『SHERLOCK/シャーロック』や『ドクター・フー』を超える視聴者数を記録し、1000万人以上が感動した社会派ドラマとして知られています。

原作とキャスト:ジェニファー・ワース回想録とジェシカ・レイン

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』の原作は、元助産師ジェニファー・ワースによる回想録『Call the Midwife: A Memoir of Birth, Joy, and Hard Times』。 主人公ジェニファー・リー(ジェニー・リー)は、彼女自身をモデルにしたキャラクターで、ドラマの語り手でもあります。ジェニファー・リー(ジェニー・リー)役を演じるのは、英国女優ジェシカ・レインです。

物語は、ジェニファー・リー(ジェニー・リー)が修道院に併設された助産院に赴任し、貧困地域での在宅分娩や地域医療に奮闘する日々を描いています。

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』長寿シリーズの価値

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』は、2012年に放送開始され、現在シーズン13まで続く長寿シリーズです。 毎シーズン、時代背景が少しずつ進み、医療制度の変化や社会問題の移り変わりが丁寧に描かれています。

• シーズン1〜3:戦後の混乱期、在宅分娩の現場と助産師の自立性が中心。

• シーズン4〜6:医療制度の整備、公衆衛生の向上、女性の権利意識の芽生え。

• シーズン7以降:移民問題、障害児支援、メンタルヘルス、LGBTQなど、現代にも通じるテーマが登場。

長く続くシリーズだからこそ、助産師という職業の変遷と、ケアの本質が立体的に描かれているのです。

助産師の専門性、ケアの地域格差、倫理的課題

1. 助産師の「自立性」と「プロフェッショナリズム」

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』の多くの出産シーンは、病院ではなく自宅。 医師が不在の中、助産師たちは自らの知識と判断力を頼りに命を守ります。

• 助産師・専門職としての成長:失敗や葛藤を通じて、倫理観と責任感を育んでいく姿が丁寧に描かれています。

• 医師との関係性:連携や衝突を経て、助産師という職業のアイデンティティを確立していく過程は、将来のキャリア形成にも通じるものがあります。

「助産師=赤ちゃんを取り上げる人」というイメージを超えた、専門職としての自立性が浮き彫りになります。

2. 歴史から学ぶ「ケアの格差」と「地域医療の役割」

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』の舞台となるロンドン東部は、戦後の貧困と衛生問題が深刻な地域です。 登場する家族は、栄養失調や不衛生な住環境、差別など、現代日本では見えにくくなった課題に直面しています。

• 公衆衛生のリアル:結核、性病、未婚の母への偏見などが、隠されることなく描かれます。

• 助産師の役割:出産介助だけでなく、衛生指導・栄養支援・福祉との連携など、地域医療の要として活躍します。

日本の地域包括ケアや医療格差の問題を考える上でも、多くの示唆を与えてくれる内容です。

3.助産師と倫理的課題・ジレンマ

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』が優れているのは、出産だけでなく、助産師が遭遇する複雑な倫理的課題にも真正面から向き合っている点です。

• 中絶、望まない妊娠、性被害、家庭内暴力、障害児のケアなど、現代にも通じるテーマが多数登場。

• 助産師たちは、自分の価値観と患者の選択の間で葛藤しながらも、寄り添い続ける難しさと尊さを体現しています。

• 周産期メンタルヘルス(産後うつやトラウマ)への助産師の対応も描かれ、現代医療の重要課題としての理解が深まります。

まとめ:助産師、ケアの本質を見つめ直すために

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』は、華やかさとは無縁の現場で、命の重みと向き合う助産師たちの姿を描いています。 そこには、地域医療、公衆衛生、倫理、そして人への深い尊重が詰まっています。

• あの時代と現代で、助産師・看護師の役割はどう変わったか?

• 厳しい環境下で、彼女たちはどうやって心の健康を保っていたか?

• 最も印象に残った倫理的な選択と、自分ならどうするか?

『コール・ザ・ミッドワイフ~ロンドン助産婦物語』は、助産師・看護師という職業の魅力だけでなく、「生命とは、生きるとは、ケアとは何か」を考えるための豊かなヒントを与えてくれます。 ぜひ一度、じっくりとご覧ください。

●自分らしい人生を歩みたい ●周囲は「合格できるはずない」と言うけど、合格して見返したい ●人のために働きたい●久々の勉強だけど挑戦したい

●家族を安心させたい ●年齢的に不安はあるけど頑張りたい ●看護医療の仕事が好きだ。もっと極めたい●何度受験しても不合格だった。今度こそリベンジしたい

●社会人の看護医療系受験を専門にずっと教えてきたプロから指導を受けたい ●看護学校を中退した過去があるけど、その学校を再受験してやり直したい ●新しいことにチャレンジしたい ●とにかく絶対合格したい ●学生時代、勉強は今までサボってきた。でも、やるしかない。逃げたくない ●経済的に自立して離婚したい ●今の会社を辞めたい ●自身の闘病経験や障害を活かしたい ●外国籍だけど看護師になりたい ●緊張すると実力が出せない。そういう自分を変えたい ●応援してくれる家族や周囲の期待に応えたい ●この受験を自分の成長の糧にしたい