黒羽藩(くろばねはん)とは大関氏を藩主とする藩。トレインドナース大関和との関係

黒羽藩(くろばねはん)は、江戸時代に下野国(現在の栃木県大田原市付近)にあった藩です。藩庁は黒羽城に置かれました。黒羽藩は、大関氏を藩主とする藩で、関ヶ原の戦いの後に成立しました。大関氏は、戦国時代からこの地を治めてきた豪族で、豊臣秀吉による小田原征伐の後、領地を安堵されました。そして、徳川家康の時代に正式に大名として認められました。

当初、藩の石高は1万9,000石でしたが、後に2万石に加増されました。江戸時代を通じて、大関氏は一度も転封されることなく、明治維新まで代々この地を治めました。

⠀

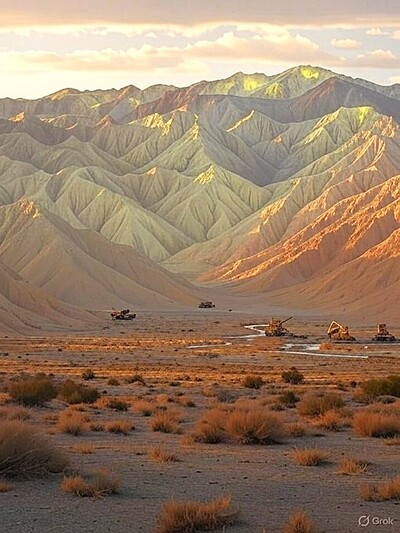

黒羽の地は火山灰地だったため、大関増裕は茶臼岳を硫黄鉱山として開発し、得た資金で「富国強兵」を掲げ、北関東でも有数の軍事力を持つ藩となりました。この鉱山開発の実務を担ったのが、大関弾右衛門でした。ちなみに、後に「日本のナイチンゲール」と呼ばれたトレインドナース大関和(ちか)は、弾右衛門とその妻・哲の次女にあたります。

⠀

戊辰戦争では、藩主の大関増裕は新政府軍に恭順し、奥羽越列藩同盟軍と戦いました。明治4年(1871年)の廃藩置県により、黒羽藩は廃止されて黒羽県となり、その後、宇都宮県を経て栃木県に編入されました。

⠀

藩の主な特徴として、那珂川を利用した水運が栄え、地域の経済を支えました。また、藩校「修身館」を設立して文武を奨励しました。黒羽城の城下町は、日光街道の脇往還である奥州街道の宿場町としても栄えました。

⠀

参考『明治のナイチンゲール大関関物語』(田中ひかる)『大関家譜』『栃木県史』